小児科志望から脳外科医へ

ご経歴がユニークなのですが、慶應義塾大学入学時は法学部、そこから文学部心理学専攻に転部。卒業の翌年に東海大学医学部に編入学されています。それぞれに直接的なつながりがあるようには思えないのですが、先生のなかでどんな気持ちの変化があったのですか。

高校は附属だったのですが、1年生のころ、漠然と医師になりたいという気持ちはありました。ところが、当時の医学部は、学年でトップ20位以内の成績でないと推薦が受けられず、部活のアイスホッケーに明け暮れていた私は、担任の先生から「いまの君の学力では無理だ」と言われ断念して法学部に進みました。進学後もアイスホッケーは続けていたのですが、真剣に勉強をするのなら興味のある心理学を学びたいと考え、転部したわけです。

そこから、当初目標だった医学部へというわけですか。

心理学を学んでいたときに、小児科医による授業があって、不登校児の社会のつながりをどう保つか、というような内容だったのですが、「人の心と体に寄り添いたい」という気持ちがさらに強まり、再び医師を目指す決意を固めたのです。

小児科志望から一転、脳外科医へと?

大学時代もずっと小児科医を志望していたのですが、研修医時代に脳外科を選択する機会があり、衝撃的な症例を目の当たりにしました。患者さんはまだ16歳の少年だったのですが、バイク事故による瀕死の状態で運ばれてきた少年が、先輩医師の手術で起死回生といえる回復を果たし無事に退院していきました。研修医の目から見ても、とても難しい手術だったと思います。小児科がそうではないというわけではありませんが、手術を通して「命と真正面から向き合う」という脳神経外科の奥深さに惹かれたのです。

2014年からの米国留学を経て、林脳神経外科メディカルクリニックに入職されましたが、これは自院開業を意識されてのことでしょうか。

大学勤務を続けて、さらに研鑽を積みたいという気持ちもありましたが、そこは家庭の事情や私自身のライフスタイルを優先しての選択です。それと前職の林脳神経外科では、訪問診療も行っていましたので、私自身の診療の幅も広げられるのではないかという期待もありました。

一般的な外来に加えて訪問診療までとなると、専門の脳神経外科より、内科領域の需要が高かったのではないですか。

大学病院とクリニックでは、同じ脳外科でもやることは全然違います。医療機能上、当然のことですが、大学では重症患者さんの治療が主で、頭痛やめまいといった症状を診ることはほとんどありません。クリニックの外来や訪問診療だと、それこそ風邪から水虫から、いろいろな症状を診るので、そこが面白さでもあり、患者さんの日常に寄り添い、身近な存在として信頼される医師でありたいと思いました。

自院の開業で、井上先生が実践しようする診療スタイルをお聞かせください。

大学病院時代から、患者さんに安心して受診いただくことを大切に考えてきました。手術前後のムンテラやインフォームドコンセントでも、私の言葉が正確に伝わり、理解していただいているかを常に気にかけてきました。医療提供のステージはクリニックに変わりますが、そこは一番大事にしたいところです。

「脳神経外科」という標榜の字面だけで、患者さんには、やや緊張を強いられるようなイメージがあるように思われますが、どのように払しょくされますか。

確かに専門性の高さが先行してしまう印象はあるかもしれません。ですが、SNSやホームページで積極的に情報発信をし、敷居の低いクリニックとして親しみを感じてもらえるよう工夫しています。

クリニックならではの理念経営

クリニックを運営していくうえで、「ここは妥協しない」というポイントはありますか。

「患者さん、ご家族に安心していただく」という理念を実践するうえで、私自身も含め、スタッフの接遇礼節を一番大切にしたいと考えています。医療の現場では、患者さんに対して敬語を使わず、砕けた友人口調で話すことがあるのですが、親しい間柄であったとしても、年配の方に対する態度として違和感を覚えていました。医療技術に優れた人材であっても、礼節をわきまえるという前提は譲れない部分です。

スタッフは前職からの知り合いと、新規に採用された方がいらっしゃいますが、先生の考え方の浸透や、チームワークを醸成させるために実践されていることはありますか。

朝礼は毎朝実施していますが、私がすべて取り仕切るのではなく、司会進行者とトーカーを持ち回りで決めています。トークテーマの決まり事は、ポジティブな話であること。日常のなかで、ちょっといいなと思うことをシェアし、どうクリニックのサービスに生かすことができるのか、というところまで話をしていただいています。それと、月1回半日かけた研修日を設けて、理念の確認と業務改善、個々の成長を促す取り組みなどを行っています。それで本当に良い方向に向かっているのか、また、今後患者さんが増えていったとしても、これは継続していきたいと考えています。

内覧会では、約150人の方にお越しいただけました。地域の方々に直接接して、医療需要や、運営の手応えのようなものは感じられましたか。

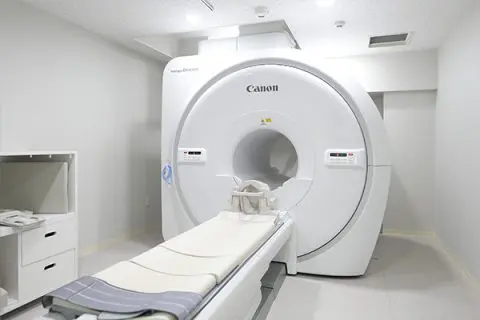

練馬駅周辺に、元々脳神経外科がなかったということに加え、MRIを導入しているクリニックが少ないこともあって、内覧会でもそうでしたが、いま来院されている方からも、当院ができて良かったという言葉は多くいただいています。

開業からまだ1月あまりですが、CT、MRIの稼働状況はどうでしょうか。

MRIに関しては、1日15件前後。CTはその日によって上下しますが、いまは5件程度でしょうか。事業計画の数値は上回っていますが、目標の40件にはまだまだです。今後も地域ニーズに応えながら、さらに多くの方にご利用いただけるよう努めてまいります。

ホームページにも記載されていますが、生活習慣から発症しうる脳疾患について、患者さんにはどのように説明されていますか。

めまいや痺れ、頭痛といった軽症の方や、高血圧症で脳への影響を心配される方は、案外少数派で、疾患が疑われる何らかの自覚症状がある患者さんに、MRI検査をお薦めし、加齢による変化や生活習慣、動脈硬化等のリスクを説明し、脳の健康状態を保つために生活習慣の管理の大切さをお伝えしています。まずは、当院での検査を入り口にして、やっていきましょうというアドバイスに心掛けています。前職でも、頭痛の方より、生活習慣病を診てきた方が、割合として多かったと思います。

認知症が疑われる患者さんに対して、どう対応されていますか。

まずは、当院でスクリーニング検査を行い、必要があれば認知症の正確な診断をつけるために、近隣の総合病院にご紹介しています。最近承認された認知症疾患修飾薬の継続施設の認定を受けていますので、積極的に受け入れていく予定です。

専門性を打ち出す意味でも、地域の医療連携が大事になると思われます。そこに対してどのような働きかけをされていますか。

いまは、少し空いた時間を利用して、手土産を持参して地域の医療機関にあいさつ回りをしています。あとは、製薬会社が主催する勉強会などには積極的に参加し、先生方との関係を深めているところです。CTやMRIの有効活用も、地域とのつながりがあってこそ。より密接な連携を築いていきたいと考えています。

クリニックを特徴づける3本の柱

クリニックの特徴や強みを発揮する、診療の軸をどのように置かれていますか。

「頭痛診療」と「もの忘れ・認知症」、それと「脳ドック」の3本柱で考えています。全身のドックもできるのですが、脳に特化した質の高さと深さを追求していきたいと思っています。具体的には、患者さんの利便性を考慮したシンプルなドック、物忘れに特化したドック、脳卒中を集中的に診るドック、それらすべてを網羅した形など、準備を進めています。また、結果も定型的な検査所見と評価判定をペーパーで渡すのではなく、私自身の言葉で書いていくつもりです。さらに、受検者にYouTubeでの解説動画をご覧いただき、理解を深めていただくような、テーラーメイドの脳ドックを意識していきたいと考えています。

それはいい考えですね。

医療サービスとして、画像から得られた所見を、いかに分かりやすくお伝えするかが大事で、「心配いりませんよ」「毎年1回の検査を続けていきましょう」といったアドバイス以外にも、「どうしてこういうことが起こったのか」「どうしたら病気が防げるのか」というところまで話ができたらより良いのではないでしょうか。

今回、開業は弊社の三木崇史が担当し、グループの税理士法人、社会保険労務士法人もサポートさせていただいております。確か、開業コンサルとして、別にもう1社検討されていたと聞きましたが、弊社をお選びいただいた理由はどこにありますか。

複数のコンサル会社を検討し、日本医業総研を含む2社に絞り込んだのですが、最終的な決め手となったのは、三木さんの人柄とコミュニケーション力でしょうか。押し付け感がなく、私の意思を尊重していただける部分、すべてをお任せできる部分のバランスも良かったように思います。コンサルティング料は正直高く(笑)、他社の数倍もかかったのですが、それ以上の価値を感じています。税理士法人や社労士法人といったクリニック運営に不可欠な専門部門があることにも安心感がありました。

院長プロフィール

院長 井上 剛 先生

日本脳神経外科専門医

日本頭痛学会専門医

東京都認知症サポート医

1998年 慶應義塾大学法学部政治学科入学

1999年 同大学文学部 心理学専攻編入学

2002年 同大学同学部卒業

2003年 東海大学医学部 3年次 編入学

2007年 同大学同学部 卒業

東海大学医学部付属病院 初期臨床研修医

2009年 東海大学医学部 脳神経外科 後期研修医

2014年 Duke University Medical Center Department of Neurosurgery Chief Researcher of Skull Base Laboratory

ねりま脳神経外科開設